【摘要】基于中國(guó)式分權(quán)結(jié)構(gòu)的政府競(jìng)爭(zhēng)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的重要原因,也是當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展面臨的一系列重大挑戰(zhàn)的根源�����。通過中央政府與地方政府之間的一個(gè)委托一代理模型���,我們分析了在中國(guó)式的分權(quán)結(jié)構(gòu)下��,基于“增長(zhǎng)”績(jī)效的政績(jī)考核在特定歷史階段的合理性��,并討論了它在中國(guó)改革時(shí)序中的兩種不同效果���。給定地方政府負(fù)有“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”的雙重任務(wù),中國(guó)改革的初始狀態(tài)—“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”雙重不足—決定了“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”在中國(guó)改革的前半段是可以互相補(bǔ)充的����。在“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”互相補(bǔ)充的績(jī)效模式下����,均衡的激勵(lì)合約僅僅取決于兩種績(jī)效在考核成本上的對(duì)比�,這就是為什么GDP在事實(shí)上成為地方政府競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)尺。但是���,隨著改革一次性潛力的釋放,“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”的績(jī)效組合逐漸逼近資源約束下的績(jī)效可能性邊界����,二者開始呈現(xiàn)出互相替代的績(jī)效模式。在新的績(jī)效模式下��,“增長(zhǎng)”績(jī)效的提升以犧牲“發(fā)展”績(jī)效為代價(jià)��,“增長(zhǎng)”與“發(fā)展‘’出現(xiàn)分野�。因此,中國(guó)改革過程中前后相繼的兩種不同績(jī)效模式解釋了為什么“為增長(zhǎng)而競(jìng)爭(zhēng)”在中國(guó)改革的前半段是“趨好的”���,而在后半段卻是“趨壞的”����。

【關(guān)鍵詞】地方政府�、增長(zhǎng)��、政績(jī)考核

中文分類號(hào):F120. 3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

一��、引言

中國(guó)經(jīng)濟(jì)在過去30年內(nèi)所取得的巨大成就是有目共睹的��。理解中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的一個(gè)重要視角是中國(guó)式的分權(quán)結(jié)構(gòu)��。關(guān)于分權(quán)式改革的好處�,經(jīng)濟(jì)學(xué)界已經(jīng)出現(xiàn)了不少這方面的理論文獻(xiàn)和實(shí)證文獻(xiàn)(Maskin and Dewatripont�����,1995;Qian��、Roland�����,1998;Qian�����、Roland and Xu�����,1988,1999 ;? Qian and Weingast,? 1997 )��。這些研究的一個(gè)主要觀點(diǎn)就是“保護(hù)市場(chǎng)的聯(lián)邦主義”( Market-Preserving Federalism)可以為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)良好的政治基礎(chǔ)����。他們認(rèn)為,分權(quán)化導(dǎo)致對(duì)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)作用不僅發(fā)生在18世紀(jì)的英國(guó)和19世紀(jì)的美國(guó)����,而且同樣發(fā)生在當(dāng)下的中國(guó)�。與非洲和拉美國(guó)家不同,中國(guó)的官僚體系不但具有組織經(jīng)濟(jì)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)和能力���,而且具有龐大�����、細(xì)密和高度組織化的資源系統(tǒng)和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)��,這為政府參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了可能�����。因此��,對(duì)于中國(guó)來講��,問題不在于官僚體系是否有能力來培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)�,而在于是否有恰當(dāng)?shù)募?lì)來實(shí)現(xiàn)這種能力(Oi,1995 ),中國(guó)式分權(quán)為地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)提供了這種激勵(lì)����,這成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)獨(dú)特原因。

在分權(quán)化這一主題下����,很多學(xué)者論證了地方政府在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程中的作用,比如類似聯(lián)邦制的分權(quán)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)了政府間的相互制約����,從而使國(guó)有企業(yè)的預(yù)算軟約束趨于硬化(Qian and Ronald, 1998; Li, D. D and Liang,1998);比如地方政府(尤其是浙江、廣東和福建等沿海省份)在政治環(huán)境對(duì)民營(yíng)企業(yè)和私人企業(yè)發(fā)展不利的情況下����,通過非常規(guī)的政策操作幫助民營(yíng)企業(yè)渡過難關(guān)(樊綱、陳瑜�����,2005展; Wenhong Chen, 2007 )。事實(shí)證明�����,在20世紀(jì)90年代初開始的國(guó)有企業(yè)民營(yíng)化的浪潮中���,地方政府正是其中的重要推動(dòng)者(張維迎�、栗樹和�,1998)。另外�����,在一個(gè)分權(quán)結(jié)構(gòu)下���,為了吸引投資,發(fā)展經(jīng)濟(jì)���,改善執(zhí)政績(jī)效���,地方政府會(huì)加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投人(Treisman , 2004 ),這解釋了為什么中國(guó)最終擁有了良好的基礎(chǔ)設(shè)施(張軍�����,2007;王世磊、張軍��,2008)���。很明顯��,如果離開對(duì)中國(guó)式分權(quán)的考察���,就很難理解為什么地方政府會(huì)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著如此重要的作用。

當(dāng)然�,分權(quán)化并不是有百利而無一害的,對(duì)中國(guó)式分權(quán)的批評(píng)由來已久�。在這些批評(píng)中,一個(gè)重要的觀點(diǎn)是�,分權(quán)化改革導(dǎo)致地方政府投資競(jìng)賽,以及投資競(jìng)賽帶來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量下降�,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與社會(huì)發(fā)展脫節(jié)等問題。早在1990年��,沈立人和戴園晨就指出���,財(cái)政分權(quán)帶來了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)封鎖和所謂的“諸侯經(jīng)濟(jì)”�����。楊格(2000)指出��,由于市場(chǎng)封鎖和地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)��,區(qū)域之間會(huì)出現(xiàn)投資結(jié)構(gòu)扭曲和產(chǎn)業(yè)扭曲的現(xiàn)象����。在中國(guó)式分權(quán)下,各個(gè)地區(qū)為了能夠在未來的競(jìng)爭(zhēng)中獲得談判優(yōu)勢(shì)�����,往往傾向于全面的產(chǎn)業(yè)投資�,尤其是在資本密集度高的產(chǎn)業(yè)(如鋼鐵、汽車����、高科技)投資�,導(dǎo)致投資膨脹和重復(fù)建設(shè)(陸銘、陳釗���、嚴(yán)冀�,2004主)。另外����,內(nèi)嵌于政治結(jié)構(gòu)中的晉升制度也強(qiáng)化了地方官員對(duì)高增長(zhǎng)的偏好,這導(dǎo)致中國(guó)粗放和扭曲型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(周黎安�����,2004, 2007)���。賀振華(2006)通過“尋租”來解釋過度投資和地方保護(hù)����,在地方官員存在“尋租”行為時(shí)���,地方的最初決策產(chǎn)能大于后期實(shí)際利用的產(chǎn)能�����,造成產(chǎn)能過剩��,進(jìn)而引發(fā)地方保護(hù)主義���。類似地����,郭慶旺�、賈俊雪(2006)在一個(gè)三階段序貫均衡模型下分析了地方政府行為對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的沖擊,分析表明�,地方政府在財(cái)政利益和政治晉升的雙重激勵(lì)下,總是存在著(引進(jìn))投資的強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)�,從而引發(fā)企業(yè)投資沖動(dòng),導(dǎo)致對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊���。根據(jù)秦朵和宋海巖(2003獨(dú))的一項(xiàng)研究�,資本價(jià)格對(duì)投資需求幾乎無影響��,而且投資在各地方之間存在互相攀比的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)���。

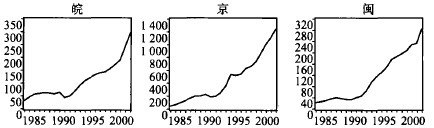

投資膨脹導(dǎo)致中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量下降�。張軍(2002a, 2002b,2005)����、李治國(guó)、唐國(guó)興(2003)發(fā)現(xiàn)�,中國(guó)的資本一產(chǎn)出比�����、資本一勞動(dòng)比、ICOR在20世紀(jì)90年代以后顯著上升����,相反,全要素生產(chǎn)率(TFP)在整個(gè)90年代也是持續(xù)走低�����,而這些增長(zhǎng)核算的總量特征正是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量下降的表現(xiàn)��。饒有趣味的是�,上述變化并不僅僅發(fā)生在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的宏觀層面,而且也反映在地方經(jīng)濟(jì)的層面���。在圖1中�����,我們看到在20世紀(jì)90年代以后�,各個(gè)省份(直轄市�����、自治區(qū))的實(shí)際固定資產(chǎn)投資都顯著上升了。這意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)中存在著投資膨脹的體制因素(張軍�����,2002;Sun,1998 ; Rawski , 2002 )���,而且這一因素深深地嵌人在中央與地方之間的權(quán)力架構(gòu)之中��。根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前沿課題組(2005)對(duì)中國(guó)和東亞國(guó)家投資效率的一項(xiàng)比較研究表明�,中國(guó)經(jīng)濟(jì)高投資驅(qū)動(dòng)的持續(xù)性正在受到威脅�����,固定資產(chǎn)投資效果系數(shù)在1992年以后持續(xù)下降�����。秦朵�、宋海巖(2003)使用1989} 2000年中國(guó)分面板數(shù)據(jù)證實(shí)和測(cè)度了中國(guó)固定資產(chǎn)投資的非均衡水平。他們的研究結(jié)論表明��,投資的非均衡水平就是固定資產(chǎn)投資與國(guó)民生產(chǎn)總值之比���。根據(jù)這一結(jié)論��,投資的非均衡性無疑是中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)非常顯著的宏觀特征�。

1984一2004年各省《市����、自治區(qū))實(shí)際固定資產(chǎn)投資變動(dòng)趨勢(shì)(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:實(shí)際固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)由各年名義值平減后得出。其中名義值來自《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》各年��,1983一1999年的平減指數(shù)參考了劉明興的計(jì)算(由于中國(guó)統(tǒng)計(jì)部門從1991年之后才公布固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)���,以前年度的無法獲得�,所以很多學(xué)者構(gòu)造了自己的折算指數(shù)�,甚至產(chǎn)生了關(guān)于折算問題的專門研究,劉明興的數(shù)據(jù)是其中一種�,這套指數(shù)未公開發(fā)表���,在此向劉明興致謝��。)�,19992004的平減指數(shù)由作者根據(jù)官方公布的固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)計(jì)算得出(1978年不變價(jià)格)。

除了投資膨脹與投資效率下降之外���,投資驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式導(dǎo)致的宏觀累積成本也開始凸顯��。聯(lián)合國(guó)《中國(guó)人文發(fā)展報(bào)告》指出�����,環(huán)境問題使中國(guó)損失了GDP的3. 5%一8% (UNDP, 2005)�。易正(2003)以生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)粗放增長(zhǎng)的代價(jià)進(jìn)行了計(jì)算,結(jié)果顯示����,中國(guó)1997年的生態(tài)成本是GDP的兩倍。任保平和白永秀(2004)的文章也表明���,經(jīng)濟(jì)發(fā)展成本的絕對(duì)量呈上升趨勢(shì)�����。另外����,政府通過各種扭曲性政策為生產(chǎn)型企業(yè)提供了各種政策性支持����,以政策性支持為基礎(chǔ)的粗放增長(zhǎng)產(chǎn)生了大量的宏觀成本(中國(guó)社科院經(jīng)濟(jì)研究所經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前沿課題組��,2005)�,比如銀行體系高額的壞賬積累(李揚(yáng)��、彭興韻���,2005),重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的資源浪費(fèi)(楊格���,2000;陸銘�����,2004)����,環(huán)境污染和資源開發(fā)過度等(北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心宏觀組����,2004),內(nèi)需不足的畸形經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)���、高能耗�����,地區(qū)增長(zhǎng)不平衡程度的加深����,以及在此基礎(chǔ)上對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可持續(xù)性的威脅等。王永欽���、張晏等(2007)細(xì)數(shù)了中國(guó)分權(quán)式改革的得與失����。他們認(rèn)為���,經(jīng)濟(jì)分權(quán)與政治集權(quán)為代表的中國(guó)式分權(quán)是中國(guó)前一階段改革成功的關(guān)鍵因素�,但是�����,中國(guó)式分權(quán)內(nèi)在的激勵(lì)機(jī)制又導(dǎo)致了后續(xù)的發(fā)展困境��,比如城鄉(xiāng)分化��、市場(chǎng)分割和公共品的供給短缺等���。

雖然我們無法在分權(quán)化改革與所有重要的社會(huì)績(jī)效之間建立內(nèi)在的聯(lián)系����,也不能用中國(guó)式分權(quán)解釋中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)變革過程中出現(xiàn)的所有變化和特征,但是�,分權(quán)無疑是理解這些變化和特征的一個(gè)關(guān)鍵性變量,這已為大量的文獻(xiàn)所證實(shí)����。從規(guī)范的角度來看,已有的文獻(xiàn)對(duì)中國(guó)式分權(quán)的評(píng)價(jià)呈現(xiàn)出了一個(gè)時(shí)序上的分化過程����,這突出地表現(xiàn)在��,早期的研究?jī)A向于認(rèn)為中國(guó)的分權(quán)化改革為經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的體制支持��,而后期(尤其是近期)的研究卻更多地關(guān)注分權(quán)化改革的負(fù)面影響���。在實(shí)證的層面����,以上兩種觀點(diǎn)都有大量證據(jù)支持�,這就增加了我們對(duì)中國(guó)式分權(quán)進(jìn)行評(píng)價(jià)的難度��。這需要將對(duì)中國(guó)式分權(quán)的理解置于中國(guó)社會(huì)特定的發(fā)展階段��,從而回歸歷史評(píng)價(jià)的基本立場(chǎng)�,這一點(diǎn)構(gòu)成了本文分析的主旨���。本文的基本框架建立在中央政府與地方政府之間的一個(gè)委托一代理模型上�����,我們認(rèn)為����,中國(guó)式分權(quán)的特征在于向下分權(quán)與逆向的政績(jī)考核相結(jié)合�,而這是造成分權(quán)效果在改革過程中的時(shí)序分化的重要原因。

二����、模型:中國(guó)式分權(quán)下的政績(jī)考核

(一)模型的描述

如果我們將龐大的官僚體系看做一個(gè)組織的話,那么對(duì)組織中各單位的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估就是組織活動(dòng)中不可缺少的內(nèi)容之一(Light, 2006)�����。在中國(guó)特色的行政架構(gòu)下�,地方政府(官員)權(quán)力的合法性在很大程度上來自中央的授權(quán)���,因此,將中央政府與地方政府之間的關(guān)系置于一個(gè)委托一代理模型中進(jìn)行討論是合適的���。在中國(guó)式的分權(quán)結(jié)構(gòu)下���,地方政府具有組織地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的權(quán)利和資源,但在政治上卻要對(duì)中央負(fù)責(zé)��,即“政治集權(quán)����、經(jīng)濟(jì)分權(quán)”(王永欽,2007基)�����?���!皩?duì)上負(fù)責(zé)”意味著地方政府必須接受來自中央政府的績(jī)效考核���。根據(jù)分析的需要�����,我們把中央與地方之間的關(guān)系特征化為一個(gè)多任務(wù)(Muti-task)的委托一代理模型(Dewatripont,Jewitt and Ti-role , 1999)��。在多任務(wù)委托一代理框架下�����,地方政府一方面要負(fù)責(zé)地方的經(jīng)濟(jì)事務(wù)�����,另一方面要負(fù)責(zé)地方的公益性事務(wù)和社會(huì)事務(wù)����,并通過在兩類事務(wù)上的努力來提高轄區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平和社會(huì)發(fā)展水平。為了方便討論��,我們把地方政府投人經(jīng)濟(jì)事務(wù)的努力稱為“增長(zhǎng)”努力����,而把投人公益和社會(huì)發(fā)展事務(wù)的努力稱為“發(fā)展”努力。①相應(yīng)的����,地方政府的績(jī)效也被分為兩類:一類是“增長(zhǎng)”績(jī)效����,另一類是“發(fā)展”績(jī)效�����。②中央政府根據(jù)觀測(cè)到的績(jī)效組合水平對(duì)地方政府進(jìn)行支付���。

我們假定地方政府具有從事“發(fā)展”與“增長(zhǎng)”的權(quán)力和資源���,這一點(diǎn)在中國(guó)式的分權(quán)結(jié)構(gòu)下無疑是成立的。另外�����,地方政府的努力是二維的�����,這可以特征化為e=( e1����,e2 )���,其中e1和e1分別代表地方政府(官員)在“增長(zhǎng)”和“發(fā)展”活動(dòng)中的努力水平��。C(e1��,e2)是地方政府的努力成本��,C' >0, C'>0�。B(e1,e2)是努力的期望收益����,B' > o , B' < 0。地方政府努力產(chǎn)生的信息向量為 (x=μ(e1 �,e2 ) +€,其中μ:R2+ →R2是凹函數(shù)�����,表示兩個(gè)努力變量決定了兩個(gè)信息量����,:為服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的觀測(cè)誤差,協(xié)方差矩陣為二���,這種情況可以表示為:

在這里μ1為在“增長(zhǎng)”努力e1下所產(chǎn)生的“增長(zhǎng)”績(jī)效�,μ2為在“發(fā)展”努力e2下所產(chǎn)生的“發(fā)展”績(jī)效,【插入圖片01】 ��。假定中央政府是風(fēng)險(xiǎn)中性的���,地方政府是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的���,且風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避系數(shù)為常數(shù),努力成本C(e1 ���,e2 )為貨幣等價(jià)物����。如果地方政府的激勵(lì)合約為s(x)=α+βT x,其中βT =(β1 �,β2)那么,地方政府的確定性等價(jià)收人為:

為簡(jiǎn)化分析����,我們假定μ(e1, e2)=(e1, e2)T? 即信息量為 ,如果所有的e1嚴(yán)格為正,激勵(lì)相容約束轉(zhuǎn)化為 .中央政府的最優(yōu)規(guī)劃可以寫為:?

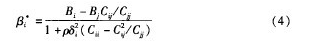

這樣��,中央政府在滿足地方政府激勵(lì)相容約束的條件下確定最優(yōu)激勵(lì)合約廠�����,實(shí)現(xiàn)總確定性等價(jià)收人(TCE)的最大化��。激勵(lì)相容對(duì)于我們的討論是非常重要的��,因?yàn)槲覀兪窃谥袊?guó)式分權(quán)的框架下討論地方政府的行為�����。在經(jīng)濟(jì)分權(quán)的情況下����,地方政府具有在轄區(qū)組織經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的資源和權(quán)利,因此���,中央政府的目標(biāo)必須通過地方政府達(dá)成���,這里隱含著激勵(lì)相容的約束條件。在地方政府兩種努力互相獨(dú)立的情況下�����,解(2)式可得中央政府的最優(yōu)激勵(lì)合約為:

(二)政績(jī)考核

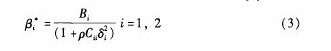

在中央一地方的委托一代理鏈條中����,地方政府的績(jī)效壓力直接來自中央���。我們?cè)谇懊嫱ㄟ^求解一個(gè)委托-代理模型得到了最優(yōu)激勵(lì)合約s=∑βi*·μi,但對(duì)政績(jī)考核中的信息因素卻未做分析�。事實(shí)上,信息在政績(jī)考核中的作用是非常關(guān)鍵的��。不同的績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)著不同的考核成本��,而考核成本又取決于中央與地方在相關(guān)績(jī)效指標(biāo)上的信息結(jié)構(gòu)�。由于地方政府處于代理鏈條的下方,因此有理由認(rèn)為它對(duì)轄區(qū)內(nèi)的績(jī)效水平有著更為豐富和更為真實(shí)的信息���。但是��,中央政府對(duì)各個(gè)地方的實(shí)際績(jī)效水平并不清楚�。為了使激勵(lì)合約���、可執(zhí)行���,中央政府需要投人資源以度量地方政府的績(jī)效水平。由于“增長(zhǎng)”績(jī)效是一個(gè)數(shù)量型的指標(biāo)�����,因此對(duì)它的測(cè)量和評(píng)估是成本很低的,中央政府可以借助于業(yè)已建立的國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系對(duì)地方政府的“增長(zhǎng)”績(jī)效進(jìn)行度量�����?;谶@個(gè)認(rèn)識(shí)��,我們假定中央可以輕易地測(cè)量到地方的“增長(zhǎng)”績(jī)效�����,因此中央觀測(cè)到的“增長(zhǎng)”績(jī)效近似于實(shí)際的“增長(zhǎng)”績(jī)效��。但是��,當(dāng)轉(zhuǎn)向?qū)Α鞍l(fā)展”績(jī)效的測(cè)量時(shí)��,問題變得復(fù)雜起來�����。因?yàn)椤鞍l(fā)展”績(jī)效是一個(gè)質(zhì)量型指標(biāo)����,而度量一個(gè)包羅萬象的質(zhì)量型指標(biāo)需要大量的信息���,這些信息是中央政府所不具備或者不完全具備的。而且�����,在政府績(jī)效考核中存在著嚴(yán)重的信息擁堵問題�����。信息擁堵是威廉姆森(1991)提出的����,它不僅指交易各方在相關(guān)交易上存在信息不對(duì)稱,而且意味著無法在可承受的成本范圍內(nèi)證實(shí)有關(guān)的交易狀態(tài)���。盡管中央對(duì)政府(官員)的考核中實(shí)際上已經(jīng)納人了對(duì)民生和社會(huì)發(fā)展問題的考慮(比如基于民意調(diào)查的官員任免)���,但由于度量費(fèi)用過高,以及缺乏相互印證的可能性���,一直缺乏明確的指標(biāo)體系�。基于度量費(fèi)用的考慮���,中央觀測(cè)到的“發(fā)展”績(jī)效往往離散于“發(fā)展”績(jī)效的實(shí)際水平����?��;谝陨嫌懻摚覀冋J(rèn)為“發(fā)展”績(jī)效較之“增長(zhǎng)”績(jī)效更難度量��,即【插入圖片02】����。根據(jù)(3)式,度量誤差時(shí)與最優(yōu)激勵(lì)合約的結(jié)構(gòu)是相關(guān)的�����。在其他因素不變時(shí)�����,【插入圖片03】 負(fù)相關(guān)�����。這意味著在一個(gè)均衡的激勵(lì)合約中,“增長(zhǎng)”績(jī)效的權(quán)重大于“發(fā)展”績(jī)效的權(quán)重���,即【插入圖片04】�。這樣一個(gè)不平衡的激勵(lì)結(jié)構(gòu)必然導(dǎo)致地方政府強(qiáng)烈的“增長(zhǎng)”傾向�����,地方政府會(huì)將努力引向?qū)Α霸鲩L(zhǎng)”績(jī)效的改善上而忽視對(duì)“發(fā)展”的改善�����。但是�,根據(jù)霍姆斯特龍(Holmstrum)和米爾格朗(Milgrom,1991)的討論,為了克服地方政府“唯增長(zhǎng)”的行為傾向�����,中央政府應(yīng)該弱化對(duì)“增長(zhǎng)”績(jī)效的激勵(lì)��,甚至應(yīng)該采取一個(gè)固定支付合約����,以便保證地方政府能夠投人起碼的“發(fā)展”努力��。

三��、績(jī)效模式轉(zhuǎn)換與增長(zhǎng)危機(jī)

(一)兩種績(jī)效模式

盡管固定支付在一定條件下可以保證地方政府對(duì)“發(fā)展”問題給予起碼的關(guān)注�����,然而��,我們并沒有在現(xiàn)實(shí)中觀察到中央政府對(duì)地方政府的固定支付��。中國(guó)改革固定支付可以保證地方政府投人更為均衡的努力組合���,但卻犧牲了地方政府從事經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的巨大潛能�,而后者對(duì)于一個(gè)舉國(guó)上下充滿趕超主義文化的社會(huì)來講,似乎是更為重要的��。事實(shí)上����,從1980年的“財(cái)政分灶”開始,中央與地方之間在事實(shí)上存在一個(gè)明確的激勵(lì)合約����。那么����,難道中央政府就不擔(dān)心地方政府過度重視“增長(zhǎng)”績(jī)效而忽視“發(fā)展”績(jī)效嗎? 根據(jù)前面的分析����,如果“發(fā)展”努力與“增長(zhǎng)”努力的成本函數(shù)互相獨(dú)立,即Cij=0, i≠j��,那么中央政府確定的最優(yōu)線性激勵(lì)合約為【插入圖片05】����。很明顯,當(dāng)?shù)胤秸膬煞N努力互相獨(dú)立時(shí)�,中央政府可以對(duì)“增長(zhǎng)”績(jī)效和“發(fā)展”績(jī)效分別激勵(lì),激勵(lì)的強(qiáng)度取決于βi*����。 這樣,我們得到了中央政府對(duì)地方政府的最優(yōu)激勵(lì)合約�,即【插入圖片06】。但是����,努力變量在地方政府的成本函數(shù)中并不是互相獨(dú)立的(即Cij≠0)。當(dāng)Cij≠0時(shí),中央政府制定的最優(yōu)激勵(lì)合約為:

根據(jù)(4)式���,交叉偏導(dǎo)數(shù)Cij≠0對(duì)于最優(yōu)工資合約s(x)的決定是有意義的���,因?yàn)榕Τ杀綜(e)為嚴(yán)格凸函數(shù),所以Cii>0���。根據(jù)上式:(1)Cij < 0(“增長(zhǎng)”努力與“發(fā)展”努力互補(bǔ))時(shí)��,∣Cij∣越大�,βi(βj)也越大���,進(jìn)而ei(ej)越大����。這意味著在存在努力互補(bǔ)的情形下�,“增長(zhǎng)”努力與“發(fā)展”努力存在互相強(qiáng)化的關(guān)系��。因此�����,“增長(zhǎng)”努力在這種情形下的作用是雙重的,“增長(zhǎng)”努力一方面導(dǎo)致“增長(zhǎng)”績(jī)效的提高���,另一方面導(dǎo)致“發(fā)展”努力的邊際成本下降����,進(jìn)而促進(jìn)了“發(fā)展”績(jī)效的提升�。(2)當(dāng)Cij>”0(“增長(zhǎng)”努力與“發(fā)展”努力互相替代)時(shí),根據(jù)霍姆斯特姆和米爾格羅姆(Holmstrom and Milgrom,1991)的討論���,對(duì)“增長(zhǎng)”努力的激勵(lì)應(yīng)該弱化�����,因?yàn)檩^高的激勵(lì)將導(dǎo)致地方政府只關(guān)心“增長(zhǎng)”��,忽略“發(fā)展”���。

由于我們的模型是對(duì)稱的,因此容易推斷出地方政府優(yōu)先采取“發(fā)展”策略時(shí)的情形���?���!鞍l(fā)展”優(yōu)先的策略意味著地方政府率先投人“發(fā)展”努力,導(dǎo)致“發(fā)展”績(jī)效的改善�����,在Cij<0 cij=''>0時(shí)���,“增長(zhǎng)”努力與“發(fā)展”努力存在替代關(guān)系�,因此發(fā)展努力會(huì)導(dǎo)致“增長(zhǎng)”努力的投入減少����,最終導(dǎo)致“增長(zhǎng)”績(jī)效的下降。

很明顯����,如果地方政府在“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”策略上的選擇是自主的,那么地方政府在理論上存在兩種績(jī)效改善策略:(1)優(yōu)先投人“發(fā)展”努力�����,在Cij < 0時(shí)���,同時(shí)改善“發(fā)展”績(jī)效和“增長(zhǎng)”績(jī)效,而在Cij> 0時(shí)���,通過犧牲“增長(zhǎng)”績(jī)效來改善“發(fā)展”績(jī)效;(2)優(yōu)先投人“增長(zhǎng)”努力����,在Cij< 0時(shí),同時(shí)改善“增長(zhǎng)”績(jī)效和“發(fā)展”績(jī)效����,而在Cij> 0時(shí),通過犧牲“發(fā)展”績(jī)效來改善“增長(zhǎng)”績(jī)效�。

(二)政府偏好類型與績(jī)效組合的均衡

我們習(xí)慣用“積貧積弱”一詞來形容近代中國(guó)。事實(shí)上��,“積貧積弱”不僅是近代中國(guó)社會(huì)的一個(gè)特征���,而且也反映了中國(guó)改革過程中�、尤其是改革初期的基本狀況�����,盡管縱向來看����,中國(guó)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展方面已經(jīng)取得了令人矚目的成就?����;谶@個(gè)原因,我們認(rèn)為�����,在轉(zhuǎn)軌初始階段����,中國(guó)社會(huì)不僅是“增長(zhǎng)”不足的,而且也是“發(fā)展”不足的����。在“增長(zhǎng)”不足與“發(fā)展”不足并存的情況下,地方政府的轄區(qū)中存在大量未被利用的“增長(zhǎng)”機(jī)會(huì)與“發(fā)展”機(jī)會(huì)��,此時(shí)地方政府努力的成本函數(shù)具有Cij < 0的性質(zhì)�,“增長(zhǎng)”績(jī)效的改善會(huì)自然帶來“發(fā)展”績(jī)效的改善。隨著“增長(zhǎng)”績(jī)效的提高���,地方政府可以動(dòng)用更多的經(jīng)濟(jì)資源用于提高“發(fā)展”績(jī)效�,比如救助貧困���、促進(jìn)就業(yè)���、普及教育、改善醫(yī)療衛(wèi)生條件等���。在這里��,“增長(zhǎng)”努力首先帶來“增長(zhǎng)”績(jī)效的提高����,高“增長(zhǎng)”績(jī)效轉(zhuǎn)而為“發(fā)展”績(jī)效的改善創(chuàng)造了有利的條件���,使得地方政府提高“發(fā)展”績(jī)效的邊際成本降低��。同樣��,在“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”雙重不足的情況下���,“發(fā)展”努力也會(huì)導(dǎo)致“增長(zhǎng)”努力的邊際成本下降,從而促進(jìn)增長(zhǎng)績(jī)效的提升��。比如����,教育的普及和衛(wèi)生醫(yī)療狀況的改善���,可以為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供可供利用的人力資本,政府救助貧困的努力在事實(shí)上也擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)賴以為繼的需求基礎(chǔ)�����,基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也改善了投資環(huán)境���,為招商引資創(chuàng)造了條件(張軍�,2007略) ����。從經(jīng)驗(yàn)上看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的過程���,同時(shí)也是貧困人口逐漸減少����、實(shí)際就業(yè)率逐漸提高���、教育逐漸普及�����、預(yù)期壽命逐漸提高��、民眾的物質(zhì)文化需求逐漸得到滿足的過程�,這表明“增長(zhǎng)”績(jī)效與“發(fā)展”績(jī)效的改善是交織在一起的。

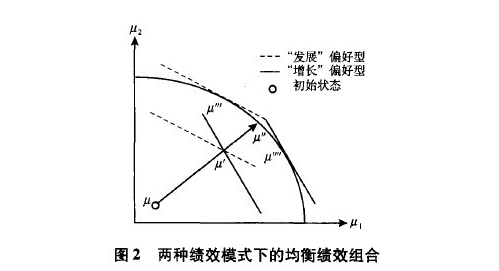

為了便于說明以上論點(diǎn)��,我們假定“發(fā)展”績(jī)效與“增長(zhǎng)”績(jī)效是政府的產(chǎn)出�,那么在資源給定的情況下��,地方政府存在一個(gè)績(jī)效可能性邊界��?�??jī)效可能性邊界具有負(fù)斜率�����,表明兩種績(jī)效之間是互相替代的(見圖2)��。從理論上講��,一個(gè)現(xiàn)實(shí)的績(jī)效組合可以位于績(jī)效可能性曲線以內(nèi)(包括績(jī)效可能性曲線)的任何位置���。如果我們采用帕累托的效率觀����,那么現(xiàn)實(shí)的績(jī)效組合越靠近原點(diǎn),表明對(duì)資源的使用越?jīng)]效率;績(jī)效組合越遠(yuǎn)離原點(diǎn)���,表明對(duì)資源的使用越有效率;而在績(jī)效可能性曲線之上的績(jī)效組合完全符合帕累托效率標(biāo)準(zhǔn)����。拜點(diǎn)位于績(jī)效可能性邊界內(nèi)部�����,代表“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”雙重不足并存的狀態(tài)�,此時(shí)Cij < 0。根據(jù)前面的分析��,在Cij < 0的情況下����,“增長(zhǎng)”績(jī)效與“發(fā)展”績(jī)效是互補(bǔ)的。為了簡(jiǎn)單�,我們假定“增長(zhǎng)”績(jī)效與“發(fā)展”績(jī)效的關(guān)系是線性的。以拜點(diǎn)為例��,隨著“增長(zhǎng)”努力的提高,“增長(zhǎng)”績(jī)效開始提高�,相應(yīng)的,“發(fā)展”績(jī)效也開始提高���,而“發(fā)展”績(jī)效又反過來促進(jìn)了“增長(zhǎng)”績(jī)效的提高����,直至達(dá)到績(jī)效可能性邊界上�����。當(dāng)?shù)胤秸目?jī)效組合位于績(jī)效可能性曲線之上時(shí)����,地方政府努力的成本函數(shù)呈現(xiàn)出Cij > 0的特征�����,“發(fā)展”績(jī)效與“增長(zhǎng)”績(jī)效呈現(xiàn)出相互“替代”的模式�����。

以上分析表明�,“增長(zhǎng)”績(jī)效與“發(fā)展”績(jī)效會(huì)隨時(shí)間推移而表現(xiàn)出不同的階段特征:在初始階段,隨著經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng),社會(huì)的整體福利狀況得到改善(μ→μ')��。因此�,盡管中央政府對(duì)“增長(zhǎng)”績(jī)效和“發(fā)展”績(jī)效都有偏好,但是���,考慮到“增長(zhǎng)”績(jī)效與“發(fā)展”績(jī)效是互補(bǔ)的�����,因此只需要對(duì)其中一種“績(jī)效”指標(biāo)進(jìn)行激勵(lì)即可��。對(duì)于“發(fā)展”偏好型的政府���,其無差異曲線更為平緩(虛線),對(duì)于“增長(zhǎng)”偏好型的政府��,其無差異曲線更為陡峭(實(shí)線)�。但是,在“發(fā)展”與“增長(zhǎng)”雙重不足的績(jī)效模式下�,不同偏好類型的政府所對(duì)應(yīng)的均衡點(diǎn)是完全一樣的(如μ’)。如果我們認(rèn)為地方政府對(duì)“增長(zhǎng)”和“發(fā)展”的相對(duì)偏好依賴于中央政府給出的激勵(lì)合約����,那么很明顯���,激勵(lì)合約的結(jié)構(gòu)在Cij < o時(shí)是不影響均衡的績(jī)效組合的,均衡的績(jī)效組合完全取決于“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”之間的變動(dòng)模式���。給定激勵(lì)合約的機(jī)構(gòu)不影響均衡的績(jī)效組合����,那么中央政府會(huì)傾向于選擇度量成本最低的激勵(lì)合約形式�。由于“增長(zhǎng)”績(jī)效較之“發(fā)展”.績(jī)效具有更低的度量成本,因此�����,基于“增長(zhǎng)”績(jī)效的激勵(lì)合約成為中央政府的最優(yōu)選擇��,而不管這個(gè)激勵(lì)合約本身是基于“財(cái)政分成”(Li and Zhou,2005;傅勇和張晏�,2007)還是基于“政治晉升”( Maskin , 2000;周黎安�����,2004 , 2007 )��。但是�,當(dāng)績(jī)效組合沿μ→μ”即上升到績(jī)效可能性曲線之上時(shí)����,地方政府的偏好類型開始對(duì)均衡績(jī)效組合產(chǎn)生影響���。對(duì)于“發(fā)展”偏好型政府���,均衡的績(jī)效組合位于μ’’’,這意味著地方政府采用了以犧牲“增長(zhǎng)”來改善“發(fā)展”的績(jī)效模式;而對(duì)于一個(gè)“增長(zhǎng)”導(dǎo)向型政府���,均衡的績(jī)效組合位于μ””��,這意味著地方政府采用了以犧牲“發(fā)展”來改善“增長(zhǎng)”的績(jī)效模式���。我們已經(jīng)假定地方政府的偏好由激勵(lì)合約決定,那么在激勵(lì)合約側(cè)重“增長(zhǎng)”績(jī)效時(shí)����,地方政府由于對(duì)“增長(zhǎng)”的偏好而導(dǎo)致對(duì)“發(fā)展”的忽視。如果中央政府在時(shí)序上更早地采用了基于“增長(zhǎng)”績(jī)效的激勵(lì)合約����,那么,當(dāng)“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”之間出現(xiàn)沖突之時(shí)����,地方政府的“增長(zhǎng)”慣性將導(dǎo)致對(duì)“發(fā)展”績(jī)效的損害��,“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”開始出現(xiàn)分野�。

四����、中國(guó)的績(jī)效模式:一個(gè)例證

改革開放以來,中國(guó)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面取得的成就是有目共睹的��。伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)�����,中國(guó)在社會(huì)發(fā)展方面取得了巨大的進(jìn)展����。根據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)展計(jì)劃署(UNDP)的統(tǒng)計(jì),中國(guó)的人文發(fā)展指數(shù)在過去20年有了大幅度的提高��。與同等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的其他國(guó)家相比��,中國(guó)人文發(fā)展的程度屬于較高的水平��。按照現(xiàn)行匯率計(jì)算���,21世紀(jì)初中國(guó)的GDP為800一1000美元之間���,已經(jīng)走出低收人國(guó)家行列而進(jìn)人下中等收人國(guó)家的平均水平。與此對(duì)應(yīng)的是�����,在過去的30年中�����,中國(guó)人口的預(yù)期壽命增加了8歲�����,2000年中國(guó)人口的預(yù)期壽命為71歲���,而發(fā)展中國(guó)家的平均水平為65歲�,中國(guó)已經(jīng)明顯超出發(fā)展中國(guó)家的水平�,達(dá)到了中等收人國(guó)家的平均水平(UNDP,2003)����。中國(guó)的一些健康指標(biāo)也顯示了其成功的一面�,2001年中國(guó)嬰兒死亡率和5歲以下兒童死亡率分別為31%�����。和39%�����,而同期發(fā)展中國(guó)家的平均水平分別為61%和89%���。�,中等收人國(guó)家的平均水平為31%��。和38%�。(uNDP,2003)��。由此可見���,中國(guó)的情況也明顯好于發(fā)展中國(guó)家的平均水平��,與中等國(guó)家水平不相上下。中國(guó)的初等教育在發(fā)展中國(guó)家中也有突出的表現(xiàn)�。根據(jù)UNDP各國(guó)可比的統(tǒng)計(jì)口徑�,2000年中國(guó)的小學(xué)人學(xué)率為93%��,比發(fā)展中國(guó)家高出11個(gè)百分點(diǎn)�����,與中等收人國(guó)家持平(UNDP���,2003)��。2002年中國(guó)的成人識(shí)字率為85.8%�,青年識(shí)字率為98%��。相比之下����,印度的數(shù)字僅為58%和73%,發(fā)展中國(guó)家的平均水平分別為75%和85%�����,中等收人國(guó)家分別為86.6%和95.4%(UNDP��,2003)。

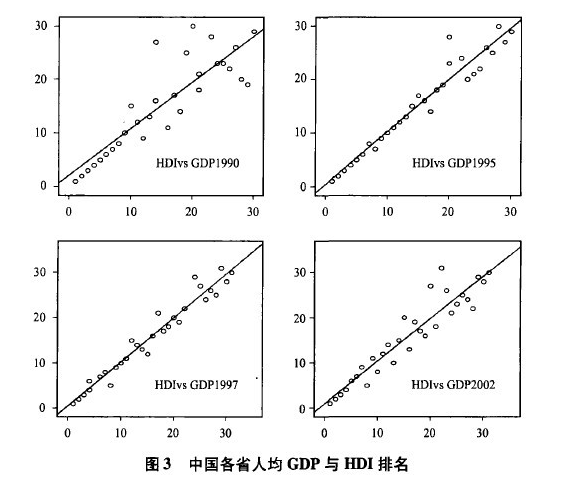

上面描繪了中國(guó)社會(huì)發(fā)展受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的情況��。但是����,隨著“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”由互補(bǔ)型的績(jī)效模式逐漸走向替代型的績(jī)效模式,“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”之間出現(xiàn)分野�����。我們借用UNDP所統(tǒng)計(jì)的人文發(fā)展指數(shù)與人均GDP來說明中國(guó)社會(huì)過去是如何受益于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)�,而在近期又是如何遭遇深刻的發(fā)展危機(jī)的。圖3是中國(guó)各省人均CDP與HDI排名的散點(diǎn)圖�����。在分稅制改革前的1990年�,二者之間的相關(guān)程度并不算很高(R2=0.74680,殘差平方和=564.9971)�����。1992年之后����,隨著鄧小平關(guān)于重點(diǎn)抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)的講話代替了關(guān)于改革的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)爭(zhēng)論�,中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了新一輪的增長(zhǎng)高潮��。與此對(duì)應(yīng)的一個(gè)現(xiàn)象是:在改革走過17個(gè)春秋之后的1995年�,中國(guó)各省的人均GDP與人文發(fā)展指數(shù)之間的相關(guān)性變得更高了(R2=0.94159�����,殘差平方和=131.2781)�,1997年,二者之間的相關(guān)性有小幅提高(R2=0.95654��,殘差平方和=107.2217)���。這說明在特定的階段��,“發(fā)展”績(jī)效與“增長(zhǎng)”績(jī)效是互相促進(jìn)的�����,因此��,“增長(zhǎng)”績(jī)效與“發(fā)展”績(jī)效的排名傾向于一致���。這一點(diǎn)與我們?cè)贑ij<0下的推論是一致的。

但是,隨著績(jī)效組合逐漸靠近績(jī)效可能性邊界����,“增長(zhǎng)”績(jī)效與“發(fā)展”績(jī)效之間會(huì)產(chǎn)生沖突。在這種情況下��,最終的績(jī)效組合取決于地方政府在“增長(zhǎng)”和“發(fā)展”之間的相對(duì)偏好��。在“增長(zhǎng)”優(yōu)先的策略下����,地方政府會(huì)犧牲“發(fā)展”以追求“增長(zhǎng)”(μ→μ”→μ””),在“發(fā)展”優(yōu)先的策略下���,地方政府會(huì)犧牲“增長(zhǎng)”以追求“發(fā)展”(μ→μ”→μ’’’)���。顯然,在μ”之后�,“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”之間出現(xiàn)分野,這正好與我們對(duì)當(dāng)下中國(guó)的觀察是一致的����。到2002年,中國(guó)各省的人均GDP與人文發(fā)展指數(shù)之間的相關(guān)性開始下降(R2=0.U88345�����,殘差平方和=289. 0480 )。

注:縱軸表示各省人均GDP排名���,橫軸表示各省人文發(fā)展指數(shù)(HDI)排名���。斜線為以各省HDI為自變量����、以各省人均GDP為因變量的回歸曲線。數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署(UNDP)《中國(guó)人文發(fā)展報(bào)告》1997/1999/2002/2005各年��。

“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”具體在何時(shí)開始分野是一個(gè)需要實(shí)證的問題����。但是,已有不少研究表明�����,中國(guó)改革的整體績(jī)效在時(shí)序上確實(shí)存在一個(gè)顯著的模式�����。比如張軍(2002a)的一項(xiàng)研究表明,由于得益于農(nóng)業(yè)改革的成功和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的快速進(jìn)人�����,中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的前10年是增量改革集中釋放靜態(tài)收益的時(shí)期�����。在本文中�����,靜態(tài)收益表現(xiàn)為績(jī)效組合由初始點(diǎn)移向績(jī)效可能性邊界的過程����。在這個(gè)過程中,中國(guó)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)����、就業(yè)增長(zhǎng)、社會(huì)發(fā)展方面取得的成就非常巨大;但是在中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的后半段��,過度投資的現(xiàn)象開始出現(xiàn)��,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量開始下降����。熟悉中國(guó)經(jīng)濟(jì)的讀者都知道���,1990年代中后期正是中國(guó)經(jīng)濟(jì)從短缺走向過剩、各種結(jié)構(gòu)性矛盾開始凸顯����、“增長(zhǎng)”績(jī)效與發(fā)展“績(jī)效”開始背離的分界點(diǎn)。正是在這個(gè)背景下�����,中國(guó)開始出現(xiàn)不同于“市場(chǎng)”�����、“經(jīng)濟(jì)建設(shè)”等“增長(zhǎng)”理念的“保護(hù)性反向運(yùn)動(dòng)”(王紹光���,2008),比如全社會(huì)開始擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性���,開始重新思考環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)問題�����,開始倡導(dǎo)和諧社會(huì)和科學(xué)發(fā)展觀����。

五、結(jié)束語:走向和諧的增長(zhǎng)?

以前的研究通常認(rèn)為在中國(guó)式的分權(quán)結(jié)構(gòu)下����,特殊的激勵(lì)和升遷機(jī)制會(huì)導(dǎo)致地方政府(官員)為增長(zhǎng)而競(jìng)爭(zhēng)。地方政府熱衷于“增長(zhǎng)”競(jìng)爭(zhēng)在改革的前半階段促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展����,在后一階段導(dǎo)致了嚴(yán)重的“增長(zhǎng)”弊病?����!霸鲩L(zhǎng)”與“發(fā)展”的分野已經(jīng)為中國(guó)當(dāng)下的經(jīng)驗(yàn)所證實(shí)�����,而且也反映在大量的研究文獻(xiàn)中���。但是�,對(duì)這種“分野”的解釋尚不清晰��。本文認(rèn)為,“增長(zhǎng)”導(dǎo)向型的激勵(lì)機(jī)制本身并不是“增長(zhǎng)”弊病的充分條件��,正像事實(shí)所表明的那樣���,基于GDP的政績(jī)考核在中國(guó)改革的前半段是“趨好”的��。給定中國(guó)改革的初始條件—“發(fā)展”與“增長(zhǎng)”雙重不足—“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”會(huì)產(chǎn)生互相強(qiáng)化的作用��。后來的事實(shí)證明��,這大概正是發(fā)生在中國(guó)的故事��。但遺憾的是����,這并不是故事的全部����,隨著“增長(zhǎng)”績(jī)效與“發(fā)展”績(jī)效的逐步逼近在資源和察賦約束下的績(jī)效可能性邊界����,原有的基于GDP的政績(jī)考核制度必然帶來各種各樣的“增長(zhǎng)”弊病,環(huán)境危機(jī)����、社會(huì)危機(jī)�����、增長(zhǎng)危機(jī)逐漸浮現(xiàn)���。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的后期階段,“趨壞的競(jìng)爭(zhēng)”開始出現(xiàn)了(張軍����,2008) 。

正像理論家總結(jié)的那樣��,中國(guó)改革成功的關(guān)鍵在于“把激勵(lì)搞對(duì)”和“讓市場(chǎng)起作用”�。分權(quán)式改革正是在政府體制內(nèi)模擬了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)機(jī)制—政府競(jìng)爭(zhēng)。政府競(jìng)爭(zhēng)成為我們理解中國(guó)過去改革之所以成功的重要視角�。但是,正如我們?cè)谟懻撘话阋饬x的市場(chǎng)時(shí)遇到的情況一樣��,地方政府競(jìng)爭(zhēng)同樣會(huì)帶來自己的問題����。在增長(zhǎng)導(dǎo)向型的激勵(lì)合約下,地方政府勢(shì)必為增長(zhǎng)而競(jìng)爭(zhēng)。為增長(zhǎng)而競(jìng)爭(zhēng)在不同的績(jī)效模式下導(dǎo)致了趨好與趨壞兩種不同的結(jié)果���。但是����,中國(guó)經(jīng)濟(jì)所面臨的增長(zhǎng)之痛并不在于嵌人政治架構(gòu)中的競(jìng)爭(zhēng)與激勵(lì)�,而在于中國(guó)式分權(quán)的特殊性,即經(jīng)濟(jì)社會(huì)事務(wù)的分權(quán)與政治�����、人事任免的集權(quán)����。在政治和人事任免集權(quán)的體制下,地方政府(官員)勢(shì)必面臨著來自中央政府自上而下的績(jī)效考核����。給定自上而下的績(jī)效考核機(jī)制、給定兩類績(jī)效指標(biāo)不同的考核成本����、給定中國(guó)社會(huì)強(qiáng)烈的趕超主義文化�,那么基于“增長(zhǎng)”績(jī)效的激勵(lì)合約成為中央政府的惟一的選擇,也成為當(dāng)前中國(guó)增長(zhǎng)之痛的重要原因。

從理論上講���,在一個(gè)有效的民主政體下�����,政府的績(jī)效是由轄區(qū)的選民基于投票制度來決定的�,而選民對(duì)身處其間的社會(huì)具有充分的信息���,無論是“增長(zhǎng)”績(jī)效還是“發(fā)展”績(jī)效���,選民都有感同身受的體會(huì)和察覺。因此���,從對(duì)信息利用角度講����,“自下而上”的績(jī)效考核具有天然的優(yōu)勢(shì)�,盡管民主制本身也有自己的局限。作為一個(gè)對(duì)比�,給定中國(guó)特有的政治結(jié)構(gòu),給定地方政府的權(quán)利合法性來自中央����,那么由中央政府與地方政府之間的委托一代理關(guān)系決定的“自上而下”的政府績(jī)效考核將會(huì)長(zhǎng)期存在����。在這種情況下��,即使重塑政績(jī)考核制度�,比如引人社會(huì)發(fā)展指標(biāo),但由于自上而下的考核需要中央政府匯總��、處理�����、分析大量的績(jī)效信息��,在成本約束下��,績(jī)效指標(biāo)將被地方政府(官員)通過各種方式操縱和消解�����。因此��,重建政府的政績(jī)考核機(jī)制并不是一個(gè)孤立的問題��,而是深嵌于中國(guó)的政治體制之中���。

卡爾?波蘭尼(Karl. Polanyi )在《大轉(zhuǎn)型:我們時(shí)代的政治與經(jīng)濟(jì)起源》中曾經(jīng)對(duì)“市場(chǎng)社會(huì)”進(jìn)行了有力的批評(píng)�。正如斯蒂格利茨所言:“波蘭尼所提出的問題和視野并沒有喪失它的卓越性……他常常讓人感到�����,他直接在針對(duì)當(dāng)下的問題發(fā)言���?��!北疚牡挠懻撏瑯涌梢员恢糜诓ㄊ稀笆袌?chǎng)社會(huì)”的語境之中,只不過在我們將問題轉(zhuǎn)向政府時(shí)��,“市場(chǎng)社會(huì)”相應(yīng)的轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌?chǎng)政府”����。事實(shí)上,對(duì)于地方政府來講����,無論“競(jìng)爭(zhēng)”還是“績(jī)效”,其所具有的市場(chǎng)意味都是相當(dāng)濃厚的���,以致有人認(rèn)為���,中國(guó)地方政府在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中甚至是按照“公司化”的模式運(yùn)作的�,即所謂的“地方政府公司化”�。基于“增長(zhǎng)”績(jī)效的地方政府競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了中國(guó)在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)“有經(jīng)濟(jì)政策而無社會(huì)政策”的現(xiàn)實(shí)�����。

隨著各種社會(huì)問題的逐漸浮現(xiàn)���,以及各種“保護(hù)性反向運(yùn)動(dòng)”的興起����,中國(guó)政府開始重新關(guān)注重大的民生和社會(huì)問題��,并出臺(tái)一系列政策促使政府職能重新回歸社會(huì)本位�����,比如強(qiáng)調(diào)區(qū)域平衡發(fā)展(西部大開發(fā)���、中部崛起�����、東北振興)��、關(guān)注弱勢(shì)群體和農(nóng)村人口(城市最低社會(huì)保障制度和新農(nóng)村建設(shè))���、重視環(huán)境保護(hù)(綠色GDP試點(diǎn))、保障公民享受義務(wù)教育的權(quán)利(對(duì)義務(wù)教育進(jìn)行補(bǔ)貼)����、保障公民享受基本醫(yī)療服務(wù)的權(quán)利(城市醫(yī)療保險(xiǎn)制度與農(nóng)村合作醫(yī)療制度)、保障公民安居權(quán)(試行城市廉租房)�,以及保障和加強(qiáng)勞動(dòng)者的合法權(quán)益(新勞動(dòng)合同法)等。

盡管無論從意愿上看還是從效果上看����,政府向社會(huì)本位回歸的力度都急需強(qiáng)化,但是��,一個(gè)不可否認(rèn)的事實(shí)是�,這種回歸已經(jīng)實(shí)實(shí)在在地發(fā)生了。中國(guó)是一個(gè)善于創(chuàng)造神話的國(guó)家�����。在“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”雙重不足的情況下,中國(guó)改革以后的持續(xù)高增長(zhǎng)打破了以“華盛頓共識(shí)”為代表的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)教義�����。那么�����,在“增長(zhǎng)”與“發(fā)展”開始分野的今天����,在中國(guó)政府從增長(zhǎng)本位中逐漸蘇醒而政治體制改革卻相對(duì)滯后的情況下,我們是否可以期待一個(gè)走向和諧的“增長(zhǎng)”?

參考文獻(xiàn)

1.Cai����,Hongbin,Daniel Treisman����,2005,“Does Competition for Capital Discipline??Governments? Decentralization���,Globalization�,and Public Policy”, American?Economic Review���,95����,3����,817一830.

2.Chen�,Wenhong, 2007,“Does the Colour of the Cat Matters The Red Hat Strategy?in China's Private Enterprises'��,Management and Organization Review�,3,1�,55一80.

3.Chow,G.�,1993,“Capital Formation and Economic Growth in China'�����,Quarterly?Journal of Econorrcics�����,108(3),809一842.

4.Dewatripont����,M. and E. Maskin,1995����,“Credit and Efficiency in Centralized and?Decentralized Economies”,Review of Economic Studies����,62,4���,541一555.

5.Dewatripont��,M.�,I. Jewitt and J. Tirole��,1999���,'The Economics of Career?Concerns�,Part:Application to Missions and Accountability of Government?Agencies',Review of Economic Studies�����,66(1)���,199一217.

6.Holmstrom���,B. and P. Milgrom,1991�,“Muti-task Principal-Agent Analysis:?Incentive Contracts,Asset Ownership and Job Design'���,Journal of law,Economics and?Organization��,7��,24一52.

7.Lazer,? E. and S. Rosen����,1981,“Rank-Order Tournaments as Optimum Iabor?Contracts'���,Journal of Political Economy��,89(5)���,841一864.

8.Li�,D. D. and Liang,? 1998���,“Causes of Soft Budget Constraint: Evidence on?Three Explanations'��,Journal of Comparative Economics��,26(1).

9.Light����,P. C.����,2006,“The Tides of Reform Revisted:Patterns in Making Government?Work”�����,Public Administration Review����,Jan/Feb��,Vol. 66�����,No.1����,6一19.

10.Li��,Hongbin and Li-An Zhou����,2005,'Political Turnover and Economic?Performance: The Incentive Role of Personnel Control in China'����,Journal of Public?Economics�����,89����,1743一1762.

11.Maskin���,E.,Y. Y. Qian and C. Xu��,2000��,“Incentives���,Information����,and?Organizational Form'���,Review of Economic Studies�����,67�,359一378.

12.0i���,J. C.���,1995��,“The Role of Local State in China's Transitional?Economy'���,China Quarterly, 44,1132一1149.

13.Qian�����,Y. and G. Roland����,1998,“Federalism and the Soft Budget?Constraint'����,American Economic Review,77�����,265一284.? ??

14.Qian��,Yingyi and Barry R. Weingast�����,1997���,“Federalism as a Commitment to?Preserving Market Incentives”�����,Journal of Economic Perspectives���,11?(4),83一92.

15.Qian�����,Y.�,G. Ronald and C. Xu,1997��,“Federalism as a Commitment to? Preserving?Market Incentives”���,Journal of Economic perspective�����,11(4)�,83一92.

16.Rawski,T.����,2002,“How Fast is China's Economy Really Growing?'��,The China?Business��,March-April.

17.Sun����,Laixiang,? 1998,“Estimating the Investment Function Based on?Cointegration: The Case of China'�,Journal of Comparative?Econorrcics,26(1)�,175一191.

18.Young,A���,2000�����,“The Razor's Edge:Distorations and Incremental Reform in the?People's Republic of China'����,Quarterly Journal of Economics��,115��,1091一1135.

19.Zhang, Jun��,2003�����,“Investment����,Investment Efficiency and Economic Growth in?China',Journal of Asian Economics����,14 (5),713一734.

20.北京大學(xué)CCER宏觀組:《產(chǎn)權(quán)約束����、投資低效與通貨膨脹》,載于《經(jīng)濟(jì)研究》2004年第9期。

21.波蘭尼:《大轉(zhuǎn)型:我們時(shí)代的政治與經(jīng)濟(jì)起源》�,浙江人民出版社 2007年版。

22.馮興元:《中國(guó)轄區(qū)政府間競(jìng)爭(zhēng)理論分析框架》���,載于《天則經(jīng)濟(jì)研究所內(nèi)部文稿系列》2001年�。

23.郭慶旺����、賈俊雪:《地方政府行為、投資沖動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定》����,載于《管理世界》2006年第4期。

24.蔣云贊�、任若恩:《中國(guó)工業(yè)的資本收益率測(cè)算》,載于《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊)》2004年第3卷第4期���。

25.陸銘��、陳釗��、嚴(yán)冀:《收益遞增����、發(fā)展戰(zhàn)略與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的分割》,載于.《經(jīng)濟(jì)研究》2004年第1期��。

26.秦朵����、宋海巖:《改革中的過度投資需求與效率損失》,載于《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊)》2003年第2卷第4期��。

27.沈立人��、戴園晨:《我國(guó)“諸侯經(jīng)濟(jì)”的形成及其弊端和根源》��,載于《經(jīng)濟(jì)研究》1990年第3期���。

28.王紹光:《大轉(zhuǎn)型:1980年代以來中國(guó)的雙向運(yùn)動(dòng)》,載于《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》2008年第1期��。

29.王世磊��、張軍:《中國(guó)的地方官員為什么要改善基礎(chǔ)設(shè)施》����,載于《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊)》2008年第7卷第2期。? ?

30.王永欽���、張晏等:《中國(guó)的大國(guó)發(fā)展道路—論分權(quán)式改革的得失》�,載于《經(jīng)濟(jì)研究》2007年第1期。

31.溫銀泉����、?才婉如:《我國(guó)地方市場(chǎng)分割的成因與治理》,載于《經(jīng)濟(jì)研究》2001年第6期��。

32.楊其靜�����、聶輝華:《保護(hù)市場(chǎng)的聯(lián)邦主義及其批判》����,載于《經(jīng)濟(jì)研究》2008年第3期。

33.張軍:《資本形成��、工業(yè)化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):中國(guó)的轉(zhuǎn)軌特征》�,載于《經(jīng)濟(jì)研究》2002年第6期。

34.張軍:《增長(zhǎng)����、資本形成與技術(shù)選擇》,載于《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊)》2002年第1卷第2期���。

35.張軍:《資本形成���、投資效率與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):實(shí)證研究》�,清華大學(xué)出版社2005年版�����。

36.張軍等:《中國(guó)為什么擁有了良好的基礎(chǔ)��、設(shè)施?》����,載于《經(jīng)濟(jì)研究》2007年第3期�。

37.張軍:《分權(quán)與增長(zhǎng):中國(guó)的故事》,載于《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊)》2007年第7卷第1期���。

38.張軍:《為增長(zhǎng)而競(jìng)爭(zhēng)》��,格致出版社�����、上海人民出版社2008年版���。

39.張維迎��、栗樹和:《地區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)與中國(guó)企業(yè)的民營(yíng)化》����,載于《經(jīng)濟(jì)研究》1998年第12期�����。

40.張晏���、龔六堂:《分稅制改革�����、財(cái)政分權(quán)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)》�,載于《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊)》2006年第5卷第1期��。

41.中國(guó)社科院經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前沿課題組:《高投資�、宏觀成本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性》,載于《經(jīng)濟(jì)研究》2005年第10期���。

42.周黎安:《晉升博弈中政府官員的激勵(lì)與合作》�����,載于《經(jīng)濟(jì)研究》2004年第6期�。

43.周業(yè)安、馮興元�����、趙堅(jiān)毅:《地方政府競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)秩序的構(gòu)建》�����,載于《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》2004年第1期���。

44.周業(yè)安、趙曉男:《地方政府競(jìng)爭(zhēng)模式研究》����,載于《管理世界》2002年第12期。

作者:張威? 吳能全

Performance Metering and Growth Dilemma:

The Past and Forecast of China's Decentralization

Zhang Wei? Wu Nengquan

[Abstract] The structure based on decentralization is responsible for both?China's rapid economic growth in the past and the recent challenges of China. By?a multitask principle-agent model���,we try to justify the growth-oriented metering?system in certain historical period and discuss its two different outcomes in?the time sequence of China's reform. Given the local government is responsible?for growth and development, China's initial status characterized by the dual?lack of growth and development determine that the two performances can be?mutually facilitated by each other in the first stage of China's reform. If the?two performance indicators can be simultaneously improved�,the incentive contract?between the central government and local governments only relies on the metering?cost�����,this is why we found the GDP ranking actually served as a yardstick for the?competition among local authorities. But as the one-off potential of reform was?released,performance combination approaches the performance possibility frontier?determined by the given resources constraints����,the growth and development start?to diverge. So the two different performance pattern in the time sequence of?China's reform explained why“competition for growth' is a race to the top in the?first stage of China's reform but a race to the bottom in the latter period.

[Key Words]local government? economic growth? performance metering?JEL Classification:P27? R59?? H77