引言

“科技政策要扎實落地”��,這是年底的中央經(jīng)濟工作會議對2022年經(jīng)濟工作進行部署時所強調(diào)的。

2022年����,基礎(chǔ)研究十年規(guī)劃和科技體制改革三年行動方案有望落地,這些政策意在對供應(yīng)鏈補短鍛長���,深化體制機制改革���。

科技創(chuàng)新是實現(xiàn)經(jīng)濟躍遷的關(guān)鍵力量,本文將重點分析處于轉(zhuǎn)型進行時的我國在增強科技實力方面采取了什么舉措����?取得了什么成效?還面臨哪些問題��?2022年又將如何繼續(xù)推進��?

本篇為《從中央經(jīng)濟工作會議看2022》系列的“科技創(chuàng)新篇”��,全篇詳細報告可在文末掃碼添加客小服獲取�����。

一����、科技是實現(xiàn)經(jīng)濟躍遷的關(guān)鍵

疫情充分暴露了全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性,維持供應(yīng)鏈穩(wěn)定比任何時候都更重要�。新冠病毒不斷變異,逆全球化��、貿(mào)易摩擦持續(xù)���,外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻和不確定���。為保障供應(yīng)鏈安全,必須增強可能斷鏈環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)研究能力�����,強化國家科技力量�,科技創(chuàng)新肩負著解決我們供應(yīng)鏈穩(wěn)定問題的使命。

科技創(chuàng)新還擔當著轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展模式的使命��。一個國家起初依賴于資源或人口優(yōu)勢�,經(jīng)濟開始快速增長,刺激資本不斷涌入到優(yōu)勢領(lǐng)域����。當資本和勞動力投入增長到一定程度后��,資本和勞動力的邊際產(chǎn)量遞減��,經(jīng)濟增長開始放緩��,勞動力成本上升�,市場被勞動力成本更低的國家搶占��,技術(shù)積累又不及發(fā)達國家�,無法競爭高端市場,從而陷入兩難境地����。這時急需依賴科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,推動經(jīng)濟繼續(xù)增長���。

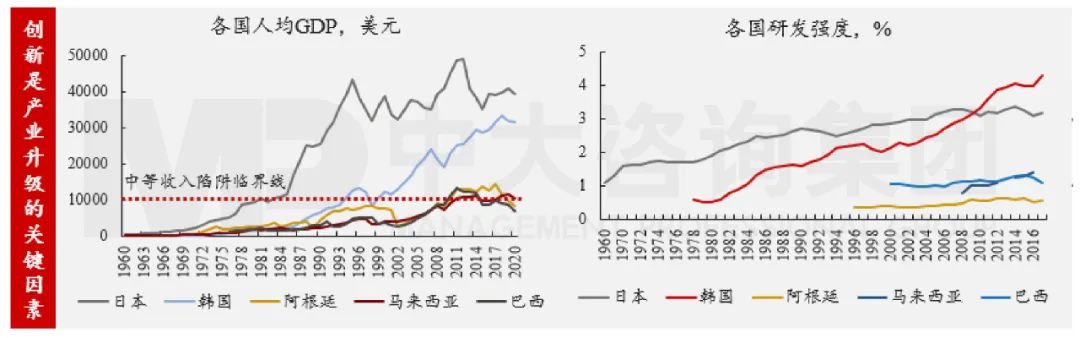

從國際經(jīng)驗來看���,過去����,日、韓均是出口導(dǎo)向型國家���,以紡織等勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主�����,隨后逐步發(fā)展鋼鐵����、石油化工等資本密集型產(chǎn)業(yè)。80年代后�,在政府大力推動科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下,日韓的研發(fā)投入快速增長����,1970-1990年,日本的研發(fā)強度從1.6%左右增長至2.7%����,韓國的研發(fā)強度從1980年的0.5%增至2000年的2.1%。兩國憑借技術(shù)進步實現(xiàn)了從勞動密集型到資本密集型���、知識密集型的跨越�,成功躋身高收入國家行列��。

反觀拉美地區(qū)和東南亞一些國家則因為未實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)變�����、收入分配不均、教育水平較低�����、政局和金融體系不穩(wěn)定性等等原因����,陷入了“中等收入陷阱”。

圖1 主要國家人均GDP和研發(fā)投入強度

數(shù)據(jù)來源:Wind

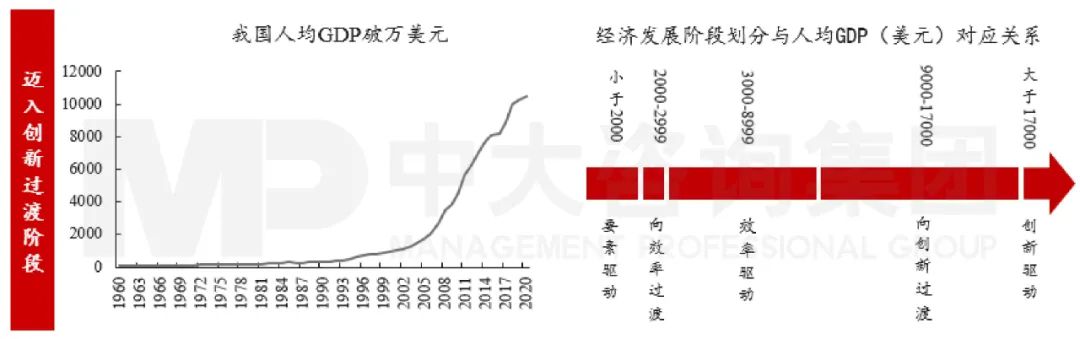

2020年���,我國人均GDP約為10504美元�,即將邁入高收入國家行列�����。按照全球競爭力指數(shù)對國家發(fā)展階段的劃分����,我國正處于向創(chuàng)新過渡階段。這是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵階段�,是依賴科技創(chuàng)新實現(xiàn)經(jīng)濟騰飛的關(guān)鍵時期,是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展模式��、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長動能�、進入創(chuàng)新驅(qū)動型經(jīng)濟發(fā)展階段的關(guān)鍵時刻����。因此��,我國必須堅持科技創(chuàng)新��。

圖2 經(jīng)濟發(fā)展階段劃分與人均GDP(美元)對應(yīng)關(guān)系

數(shù)據(jù)來源:全球競爭力指數(shù)

二����、科技創(chuàng)新政策加快落地

我國政府也持續(xù)加大對科技創(chuàng)新的支持力度,從人才����、資金、設(shè)施和行政管理方面給予全方位的支持����。今年以來關(guān)于創(chuàng)新人才、企業(yè)��、產(chǎn)業(yè)和環(huán)境的科技政策加快落地��。

人才方面,印發(fā)《關(guān)于事業(yè)單位科研人員職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵納入績效工資管理有關(guān)問題的通知》����,明確科研人員獲得的職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵計入當年本單位績效工資總量,但不受總量限制�����,不納入總量基數(shù)�����,起到激勵科研人員��、提升核心技術(shù)攻關(guān)能力的作用�����,促進科技成果轉(zhuǎn)化�。

企業(yè)方面,今年制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例由75%提高到100%�,前三季度,加計扣除金額達9036億元����,減免稅額2259億元��,激勵企業(yè)加大研發(fā)投入�。工信部�、財政部等六部門又聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》��,支持企業(yè)參與國家重大科技項目和創(chuàng)新平臺建設(shè)����,組建創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,開展協(xié)同創(chuàng)新���,突破核心技術(shù)���。

產(chǎn)業(yè)方面,先后印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》�����,促進引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量加快發(fā)展�����。

環(huán)境方面�,國家發(fā)展改革委和科技部發(fā)布《關(guān)于深入推進全面創(chuàng)新改革工作的通知》,要求改革科研體系,落實科研經(jīng)費“放管服”改革�,實行關(guān)鍵核心技術(shù)“揭榜掛帥”和“賽馬”等制度,激活科技體系�����,促進技術(shù)要素市場體系建設(shè)����。

三、科技創(chuàng)新實力顯著增強

我國研發(fā)投入不斷增加����,2020年研發(fā)投入達2.4萬億元,較2015年增加了超1萬億元�,研發(fā)投入強度也由2015年的2.07%增加至2.4%,與發(fā)達國家3%左右的研發(fā)投入強度差距縮小����。按照“十四五”規(guī)劃中要求的7%的研發(fā)投入增速推算,2025年研發(fā)投入將達3.8億�����,較2020年增加1.4萬億����。

圖3 我國研發(fā)投入情況

數(shù)據(jù)來源:Wind、OECD組織��、國家知識產(chǎn)權(quán)局

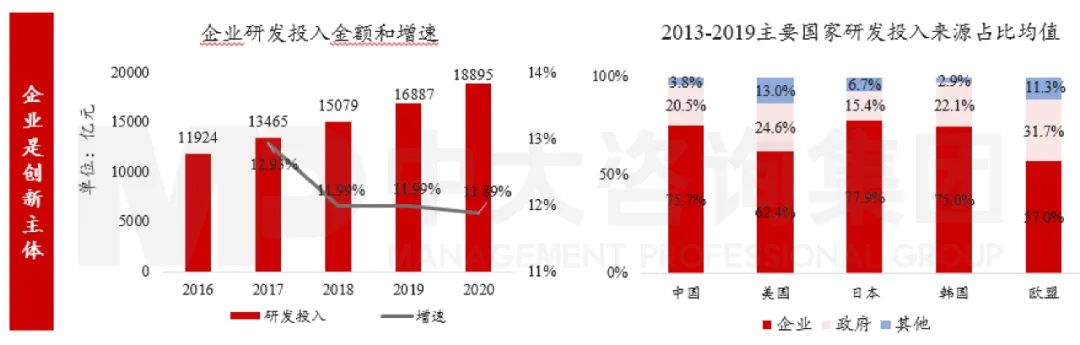

從研發(fā)投入來源看��,我國研發(fā)投入主要來自企業(yè)和政府資金��,其中��,超70%的研發(fā)投入來源于企業(yè)��,企業(yè)是我國的創(chuàng)新主體��。企業(yè)研發(fā)投入多年保持12%左右的高增速�����,2020年,企業(yè)研發(fā)投入增加至1.89萬億元�����,成為推動我國創(chuàng)新的重要力量��。

與發(fā)達國家對比發(fā)現(xiàn)�����,主要經(jīng)濟體的研發(fā)投入來源占比較高的均是企業(yè)��,政府占比20%左右�。但是我國擁有眾多國有企業(yè),而且政府大力使用稅收優(yōu)惠和獎勵措施激勵企業(yè)創(chuàng)新�,政府在研發(fā)中發(fā)揮的作用不能忽視。

圖4 我國研發(fā)投入資金來源情況

數(shù)據(jù)來源:Wind、OECD組織��、國家知識產(chǎn)權(quán)局

科技創(chuàng)新實力顯著增強�,我國的全球創(chuàng)新指數(shù)排名連續(xù)9年上升,在《2021年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》中���,我國已位列12���,并在知識和技術(shù)產(chǎn)出、商業(yè)成熟度等多維度排名居世界前列�。

圖5 中國在全球創(chuàng)新指數(shù)中的排名

數(shù)據(jù)來源:《2021年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》

四、“瓶頸”問題突出

但是��,目前仍然存在兩大問題�,一是基礎(chǔ)研究實力不強��,二是科研管理體制不完善�����。

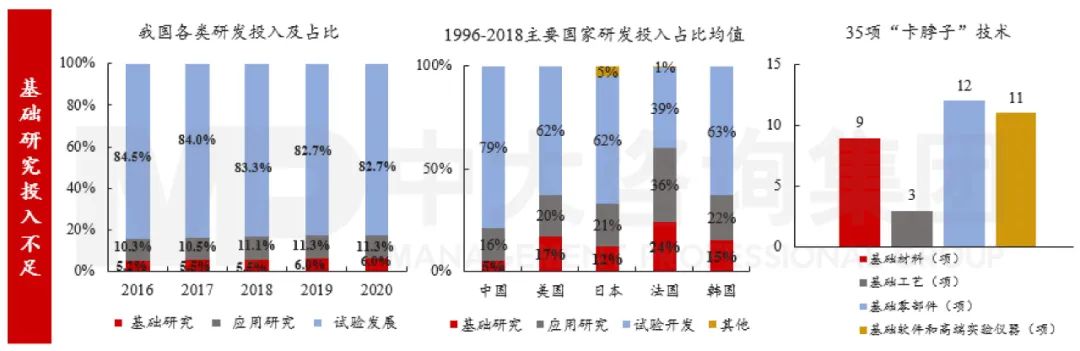

首先是基礎(chǔ)研究實力不強����。投入方面表現(xiàn)為基礎(chǔ)研究投入不足���。1996-2018年基礎(chǔ)研究經(jīng)費支出占比僅5%,近些年基礎(chǔ)研發(fā)投入占比有所增加����,但是2020年該比例仍然低至6.16%,與發(fā)達國家15%-25%的比例相比���,差距明顯��,基礎(chǔ)研究經(jīng)費投入嚴重不足�����,這也很大程度導(dǎo)致我國面臨35項“卡脖子”技術(shù)�,供應(yīng)鏈短板亟待補上����。

圖6 我國基礎(chǔ)研究情況

數(shù)據(jù)來源:Wind、OECD組織����、國家知識產(chǎn)權(quán)局、世界知識產(chǎn)權(quán)組織

創(chuàng)新產(chǎn)出方面��,體現(xiàn)為我國專利質(zhì)量待提升���。雖然專利授予數(shù)逐年增加����,但是專利質(zhì)量持續(xù)下降����,近5年�,發(fā)明專利授予數(shù)占所有專利授予數(shù)比重下降了近9個百分點,已降至14.6%�。與發(fā)達國家對比,我國研發(fā)產(chǎn)出仍然表現(xiàn)為量多質(zhì)待提升的特點����。我國連續(xù)兩年領(lǐng)跑專利合作條約(PTC)��,2020年�����,PTC專利申請數(shù)為6.87萬件�����,但是與美日韓相比���,我國有效發(fā)明專利占比較低。

圖7 我國創(chuàng)新產(chǎn)出情況

數(shù)據(jù)來源:Wind、OECD組織�����、國家知識產(chǎn)權(quán)局、世界知識產(chǎn)權(quán)組織

二是科研管理體制不完善��,主要表現(xiàn)為科研經(jīng)費管理較繁瑣����、激勵機制不健全。首先是科研經(jīng)費管理較繁瑣���,面臨科研預(yù)算編制項目細�、項目申報審批流程長和經(jīng)費撥付進度慢等問題����,分散了科研人員的精力;其次是激勵機制不健全����,科研成果轉(zhuǎn)化對科研人員激勵不足,科研人員獲得感有待提升����。

五��、破解之道

針對我國基礎(chǔ)研究實力不強和科研管理體制不完善的問題,不久前召開的中央經(jīng)濟工作會議提出制定實施基礎(chǔ)研究十年規(guī)劃����、實施科技體制改革三年行動方案。當然��,除了加強基礎(chǔ)研究補短板�����、深化改革活機制����,還需要形成科技、產(chǎn)業(yè)����、金融的良性循環(huán)促成果、鍛長板�,預(yù)計2022年我國科技創(chuàng)新將重點圍繞這三方面開展工作。

增強基礎(chǔ)�����、關(guān)鍵領(lǐng)域研究實力

2022年及今后相當長時期��,我國都將繼續(xù)重點抓好基礎(chǔ)研究、前沿領(lǐng)域研究和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究�����,這是我國進入新發(fā)展階段����、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的應(yīng)然之意��。

基礎(chǔ)研究:“十四五”規(guī)劃要求加大基礎(chǔ)研究經(jīng)費投入力度�,使基礎(chǔ)研究經(jīng)費投入占研發(fā)經(jīng)費投入比重提高到8%以上,據(jù)此測算�,到2025年基礎(chǔ)研發(fā)經(jīng)費可達2800億元,較2020年增加1300億�。可以預(yù)見2025年事關(guān)國家安全和供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的科技攻關(guān)將取得新突破���。

前沿領(lǐng)域研究:“十四五”規(guī)劃中的表述是�,重視人工智能�����、量子信息����、集成電路、生命健康�、腦科學(xué)、生物育種����、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域���,實施國家重大科技項目���。今后,通過配置前沿重大科技基礎(chǔ)設(shè)施�����,匯聚多渠道資金和各國科研人員��,將帶動我國前沿領(lǐng)域創(chuàng)新�。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究:“十四五”規(guī)劃中提出,聚焦新一代信息技術(shù)��、生物技術(shù)�、新能源�、新材料�����、高端裝備���、新能源汽車���、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)�,到2025年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超過17%。未來���,國家將非常重視謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展����,積極實施新興產(chǎn)業(yè)孵化�����,通過引導(dǎo)具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的地區(qū)的企業(yè)形成集群���,推動新興產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展為支柱企業(yè)���。

繼續(xù)深化科研管理體制改革

今年國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于改革完善中央財政科研經(jīng)費管理的若干意見》�����,針對科研經(jīng)費管理問題,從“減”預(yù)算編制科目�����、“放”權(quán)力�����、“改”預(yù)算制度���、“提”間接費用比例�、“擴”勞務(wù)費開支范圍�����、“促”科研人員出國交流�、“變”管理模式和“解”工資總額束縛等八方面對科研經(jīng)費管理松綁。對于激勵機制不健全����,《意見》也提出��,科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵不受所在單位績效工資總量限制��,不作為核定下一年度績效工資基數(shù)�。

中大咨詢認為2022年創(chuàng)新體制改革有三個方向:

第一����,可能進一步擴大科研人員對項目的掌控力和自主權(quán);

第二����,發(fā)展技術(shù)要素市場,為技術(shù)需求方�����、技術(shù)供給方���、第三方服務(wù)�、第四方服務(wù)提供聯(lián)結(jié)平臺���,實現(xiàn)技術(shù)要素更高效配置��;

第三��,進一步加快科研成果轉(zhuǎn)化�����,技術(shù)要素市場也將提高技術(shù)交易的市場化程度����,有利于促進科技成果轉(zhuǎn)化�����,使技術(shù)資本化���、產(chǎn)業(yè)化�����,從而激勵科研人員���。

形成科技、產(chǎn)業(yè)����、金融良性循環(huán)

深化高校�����、科研院所���、國家實驗室、產(chǎn)業(yè)��、企業(yè)和金融的融合���,打通研究到成果的全過程�,推動成果產(chǎn)業(yè)化��,成果創(chuàng)造的價值又會進一步刺激金融資金匯聚�����,促進產(chǎn)業(yè)升級��,更多優(yōu)秀研究人員涌入���,最終形成良性正循環(huán)����。

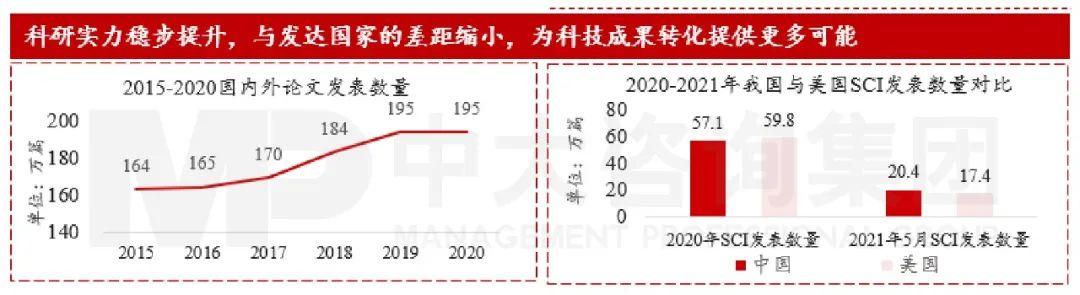

首先,發(fā)揮好高校��、科研院所��、國家實驗室作用���。2020年�����,我國國內(nèi)外論文發(fā)表數(shù)量達195萬篇,SCI發(fā)文量57.1萬篇�,與美國僅有微弱差距。2021年5月�����,SCI發(fā)文量20.4萬篇�,反超美國居世界第一。同時����,推進國家實驗室建設(shè)�,2020年�,全國正在運行的國家重點實驗室522個。2022年����,科研實力、基礎(chǔ)研究實力差距將進一步縮小�����,從而為產(chǎn)業(yè)升級增添動力���。

圖8 我國論文發(fā)表情況

數(shù)據(jù)來源:webofscience��、Wind

其次�����,強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位��。2020年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中����,研發(fā)投入排名前5的主要是技術(shù)含量較高的制造業(yè),研發(fā)經(jīng)費強度在2%左右�����,大都低于2.4%的全國水平��,企業(yè)研發(fā)投入仍待增加��,企業(yè)應(yīng)繼續(xù)增加研發(fā)投入���。此外�,企業(yè)要充分利用國家重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和國家工程技術(shù)研究中心等資源�,積極開展協(xié)同創(chuàng)新,提高供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的研發(fā)質(zhì)量����。作為大企業(yè)��,可以多帶動中小企業(yè)融入供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈���,支持更多‘專精特新’‘小巨人’企業(yè)成長���,逐漸培育形成高端產(chǎn)業(yè)�。

表1 2020年TOP5制造業(yè)行業(yè)R&D規(guī)模和強度

數(shù)據(jù)來源:Wind

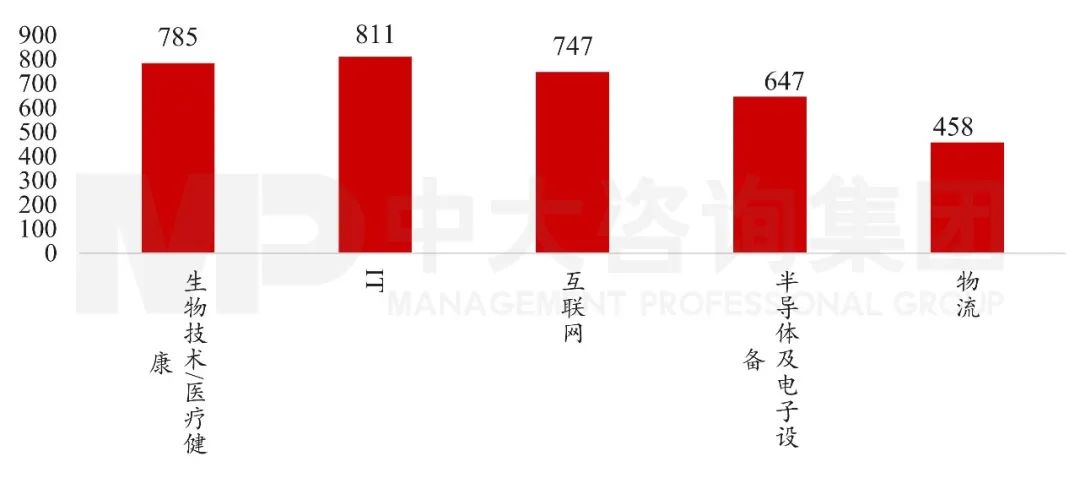

再次���,發(fā)揮金融機構(gòu)和股權(quán)投資機構(gòu)的支持作用�,調(diào)動資金投向高技術(shù)產(chǎn)業(yè)���。今年上半年�,我國股權(quán)市場金額排名前5的行業(yè)分別是生物技術(shù)�����、信息技術(shù)�����、互聯(lián)網(wǎng)�����、半導(dǎo)體和物流�����,今后資金還將不斷往國家重點發(fā)展的行業(yè)傾斜,這將加速重點領(lǐng)域的技術(shù)進步����。

圖9 2021H1中國股權(quán)投資市場投資金額TOP5行業(yè)(億元)

數(shù)據(jù)來源:清科研究

最后,也不能忽視財政引導(dǎo)作用�。我國科學(xué)技術(shù)投入僅2020年受疫情影響增速有所下滑,此外均維持10%左右的增速�。同時,財政不斷加大對企業(yè)研發(fā)投入的減稅力度���,調(diào)動企業(yè)研發(fā)積極性�。2021年��,預(yù)計為企業(yè)減稅4400億�����,較去年增加800億����。2022年�����,財政的支持力度將有增無減,持續(xù)激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力�。

圖10 我國財政對研發(fā)的支持

數(shù)據(jù)來源:Wind和中國政府網(wǎng)

結(jié)語

創(chuàng)新是一個漫長的過程,一方面要耐得住性子�����,保證資金源源不斷投入創(chuàng)新��,這單靠企業(yè)無法完成��,需要依賴金融資本的力量���;另一方面要邁得開步子�����,監(jiān)管機制上要靈活適度���,企業(yè)和科研機構(gòu)方面要敢于突破、挑戰(zhàn)新的技術(shù)路線���,也要開放包容����、善于協(xié)作。

本篇為《從中央經(jīng)濟工作會議看2022》系列報告的“科技創(chuàng)新篇”�����,全篇詳細報告可添加客小服領(lǐng)取�����。

掃碼添加客小服���,獲取報告

溫馨提示:如果是已經(jīng)添加過客小服的讀者����,可以給客小服發(fā)送關(guān)鍵詞【解讀2022】